《3年生》授業紹介~生物実践~

- 授業・学び

植物の光合成色素の分離実験(薄層クロマトグラフィ)

3年生特進コースの生物実践で行った実験の紹介をします。

「光合成」を主として扱う単元に置いて、植物の光合成色素を薄層クロマトグラフィーによって分離するという実験を行いました。

「光合成の場となる植物細胞の葉緑体(細胞小器官)の中のチラコイド内の光合成色素(光を吸収する色素)を分離して、何色の光を光合成に用いてるのかを考える」ということを目的としました。

方法は以下の通りです。

1、フィールドワークで校外に出て、生徒自身が気になる植物を採取。

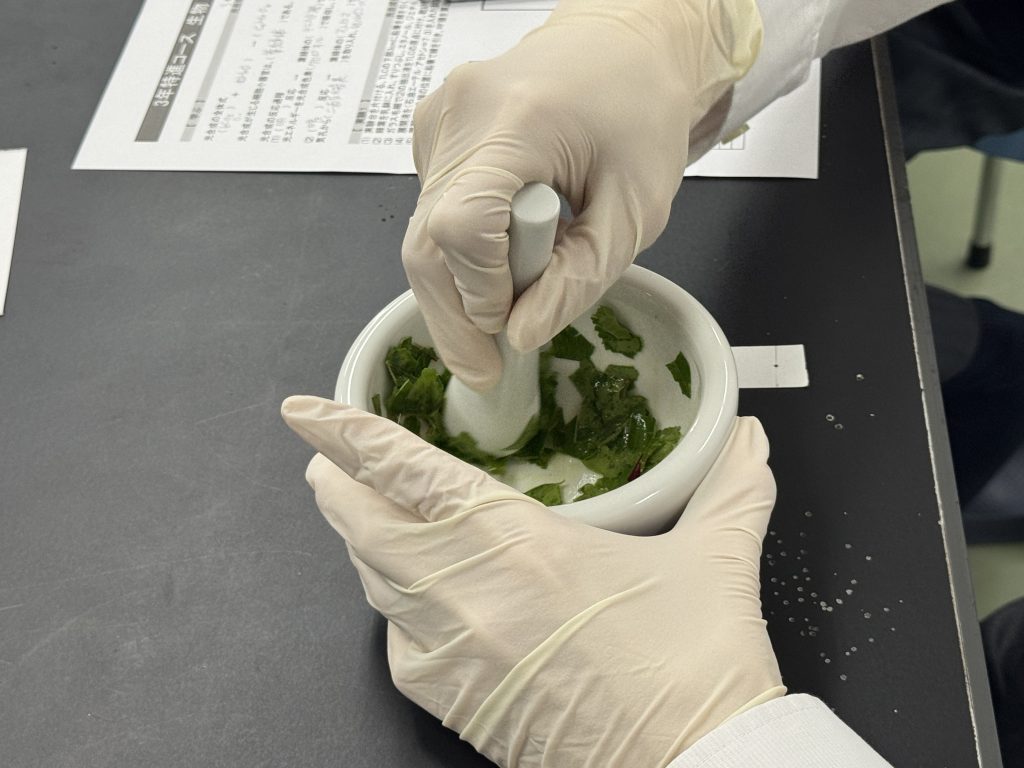

2、採取した植物を乳鉢ですりつぶしながら、メタノールを滴下し、抽出液を作製。

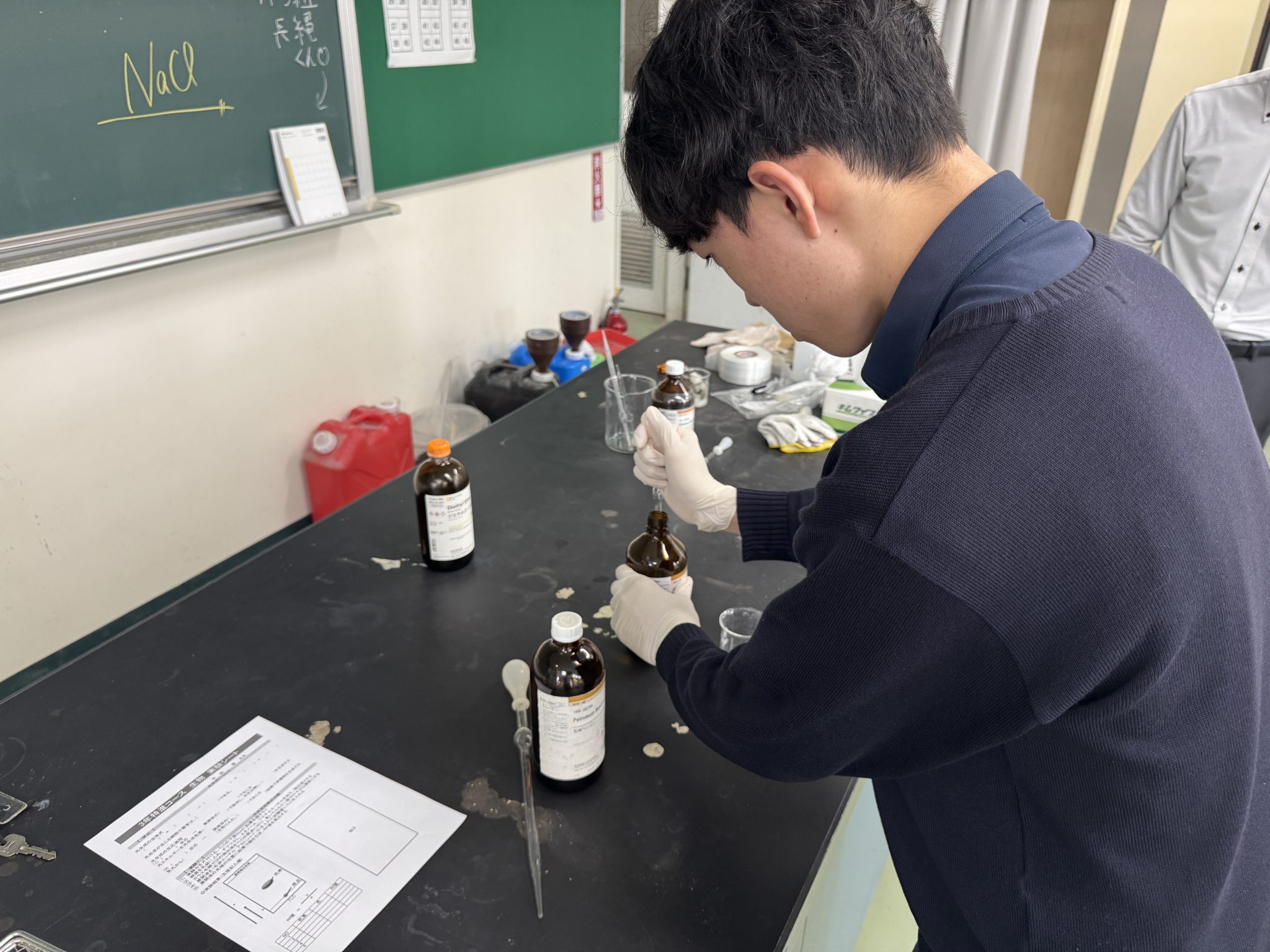

3、薄層クロマトグラフィーの展開液を作製。

4、TLCシートの下部から1.5 cm程度の位置に鉛筆で線を引く(インク不可)。

5、ガラス毛細管で抽出液を取り、TLCシートに滴下(濃い濃度になるまで複数回)。

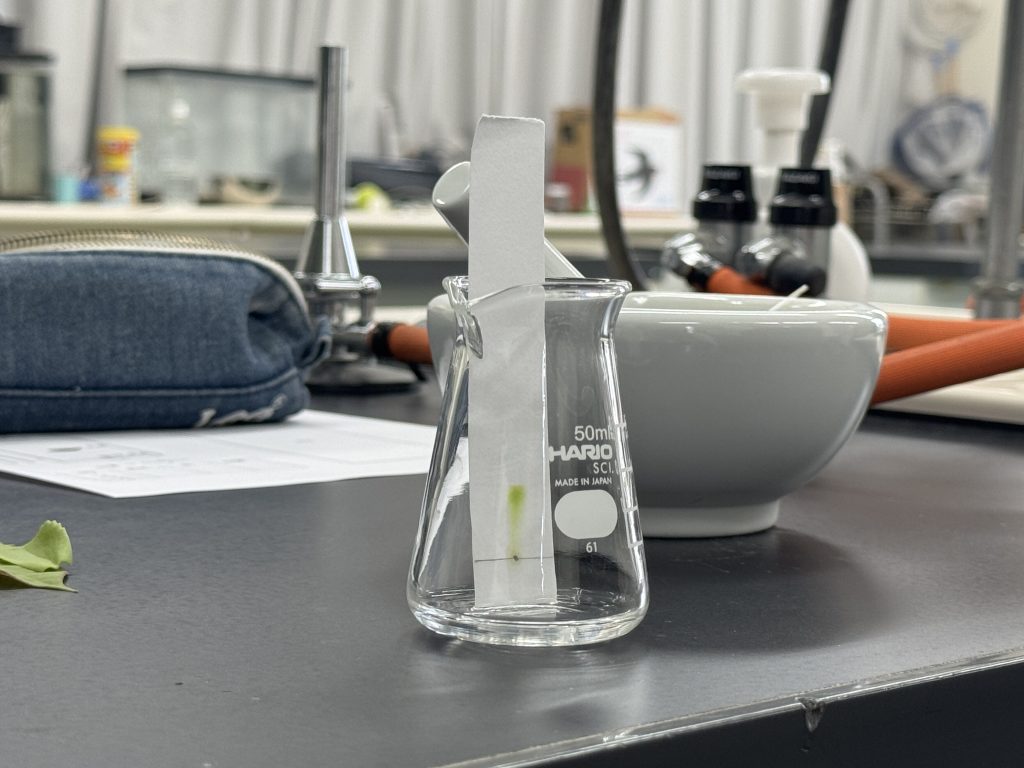

6、展開液が入ったフラスコにTLCシートが浸るように入れ、静置。

7、TLCシートの上端まで展開液が上昇してきたら、取り出し、上端に線を引く。

8、TLCシートを観察し、分離した光合成色素のRF値を算出し、特定。

クロマトグラフィーは1年生の化学基礎ですでに履修済みですが、試薬を展開液として調製して実験するのは初めてです。

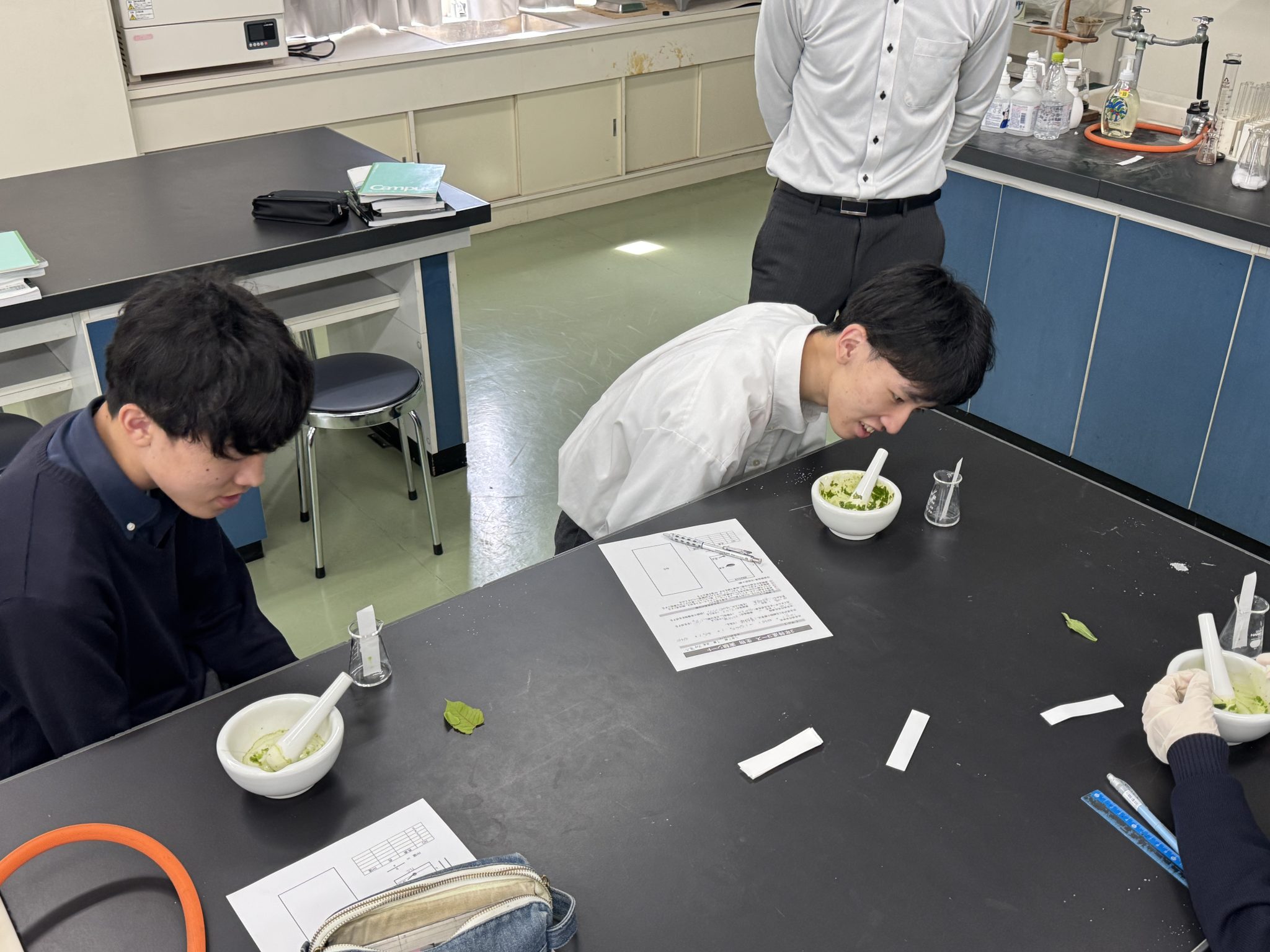

生物選択の生徒は少数なので、ゆっくりと丁寧に実験を進めました。

一人一人の実験操作には、それぞれの性格が良く出ます。

丁寧かつ慎重に進める生徒もいれば、指定された量の正確性にこだわる生徒もいたり、手際よく進める生徒もいたり・・・。

TLCに添加した葉緑体が上昇し始めると、目を凝らして観察していました。

今回は、フィールドワークで試料を採取するところから始めました。

生物は身近なところに教科書内容がたくさん隠れています。

今後もこのような活動を大切にしていきたいと思います。